「桐の会(ポロウニア・クラブ)」会報 街の散策:40 西金野井の獅子舞と東中野の獅子舞

公開日:2025年11月01日 最終更新日:2025年11月01日

「桐の会(ポロウニア・クラブ)」会員各位

■(2025年度) 「桐の会 会報」のお知らせ 会員:K.T.

こんにちは。11月に入りました。11月の会報をupします。11月になると、すぐに年の瀬がやってくるような感じがしますね。11月は行事等が多い月、3日は「文化の日」、かっては、明治天皇の誕生日で「明治節」と呼ばれていました。敗戦後、1946年(昭和21)の11月3日に日本国憲法が公布されたことから、国民の祝日として制定されました。7日は「立冬」、季節は冬支度の始まりへ移ります。10日は「十日夜(とおかんや)」、かって、旧暦10月10日に行われていた収穫祭、12日は「一の酉」、江戸時代から続く、正月を迎える最初の祭りで、酉の日(十二支)に関東各地で主に行われる開運招福・商売繁盛を願うお祭りです。15日は「七五三」、20日の第三木曜日は「ボジョレヌーボー解禁日」、ボジョレーヌーボとは、「新しいボジョレー産ワイン」の総称。ボジョレーは、フランスのブルゴーニュ地方南部にあるボジョレー地区で、その年に収穫されたガメイ種のブドウのみを使って醸造される新酒のこと。ヌーヴォーは、フランス語で「新しい」という意味、すっかり日本に定着した感がありますね。22日は、ごろあわせでの「いい夫婦の日」、23日は「勤労感謝の日」、24日は「二の酉」、下旬頃には忘年会がシーズンイン、2025年元旦にたてた「一年の計」は、そろそろ最終章に入りますよ。

「桐の会(ポロウニア・クラブ) 会報 街の散策

[ 街の散策からの気付き発見 ]

西金野井の獅子舞と東中野の獅子舞 November 1, 2025

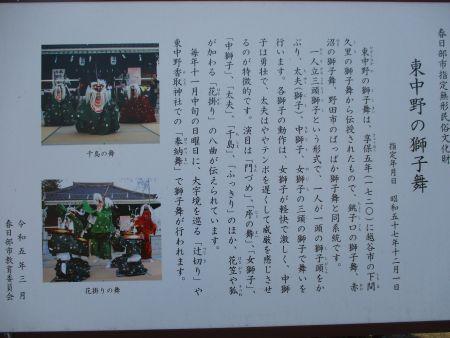

南桜井・川辺地区には県無形民俗文化財指定の「西金野井の獅子舞」と市無形文化財指定の「東中野の獅子舞」が伝承されている。春日部市教育委員会『春日部市文化財マップ』資料を参照すると、南桜井・川辺地区は、明治22年(1889)に各々7つの村が合併して南桜井村、川辺村が誕生。この地区は下総台地が広がり、風早遺跡等の旧石器時代から近世にかけての遺跡が34ヶある、という。江戸時代前期の寛永年間(1624~1644)に江戸川が開削されると、西金野井に舟運の河岸ができ、周辺の物流拠点として栄えた。獅子舞が奉納される西金野井香取神社本殿(春日部市西金野井1053)は室町時代(1336~1573)末期の建立と伝わる。

獅子舞を、西角井正大 著『伝統芸能シリーズ4 民俗芸能』 きょうせい 平成二年四月、から引用すると、

「(前略)獅子舞はつくりものの獅子頭を頭にかぶって、舞ったり踊ったりする芸能です。日本中に分布していて、おそらく民俗芸能中で最も広い分布と数を数える芸能でしょう。しかも現存するあらゆる日本の芸能のうちで最も古い来歴をもち、またあまり変化をとげないまま、つまりほんとうに古風を残すものなのです。(中略)古い中国伝来の芸能の一部として、伎楽の伝来は、その調度品だけについていうならすでに西暦550年ごろの欽明天皇の時代といわれていますが、推古天皇20年つまり西暦612年に百済の帰化人味魔之(みまし)が大和の桜井に少年達を集めて「伎楽舞」を習わしています。(中略)国立博物館、正倉院、東大寺、法隆寺といったところに二百数十面もの伎楽面が残されていますが、その中に獅子頭もあります。(後略)」

獅子舞の源流は6世紀半ば、仏教の伝来とともに伝わったようだ。その後、江戸時代、神社信仰の中で、伊勢や熱田で、様々な神楽が生まれ、その中で、獅子舞は神官や神楽師たちが各地に広め、伝わった各地で独自に継承されたらしい。この地区の獅子舞の伝授年代は異なるらしいが、魔を祓い,地域の安寧と五穀豊穣を願う民俗芸能として、この地のコミュニティの中で獅子舞の伝統文化が受け継がれている。

*↓PDF詳細は、こちらから見てください