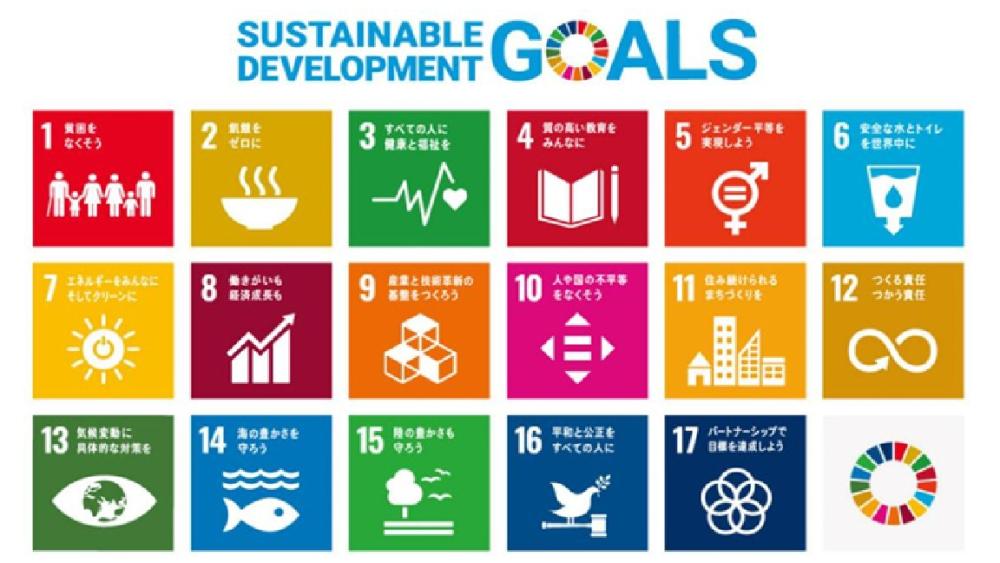

「桐の会(ポロウニア・クラブ)」会報 環境学習:E11 2025年10月度 「SDGs目標6と目標7の学習」

公開日:2025年10月15日 最終更新日:2025年10月15日

■ 桐の会(ポロウニア・クラブ) 会員各位

桐の会 会報・環境学習会のお知らせ 会員 K.T.

10月の「環境学習会」・会報です。今年のテーマ「SDGs」から、今月は、目標6と目標7のターゲットとグローバル指標を学習し、併せて、「環境問題とは何か?」、「地球の自然環境に何が起きているか」、「私達は、何ができるか。」等を、学びの中で、考えていきましょう。

■桐の会 会報 :「環境学習会 2025年10月度」

環境学習2025年10月度 E11 :「 SDGs目標6と目標7の学習 」 October 15, 2025

(国連広報センター『前文』、外務省『JAPAN SDGs Action Platform』、内閣官房外務省『自発的国家レビュー(VNR)2021年6月を』を元に作成)

今月は、SDGs「目標6」と「目標7」のターゲットとグローバル指標を学習します

■ 【目標6.】安全な水とトイレを世界中に

:すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する。

SDGs【目標7.】:エネルギーをみんなに そしてクリーンに

:すべての人々の、安全かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する。

ターゲットとグローバル指標の詳細は、別添資料を参照願いたい。

今月は、「目標6の“すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する。”」について、考えてみたい。政府の進捗評価は、「(前略)我が国は国際的にも安全な水の安定供給、トイレなどの衛生的環境の改善、持続的な水資源管理などに取り組んでいる。」、とある。『現在、日本は、概ね管理された状態にある』、と考えられる。

しかし、今年1月に発生した八潮市の道路陥没事故は、日本の「安全な水道と下水道」の持続可能性が懸念される事件だった、と思う。また、下水管と下水処理について、その実態を良く知らない、ということを教えてくれた。今回、八潮市道路陥没事故を事例に、「目標6」を、「水道水と下水道」の視点から学習してみたい。

東京新聞・2025年9月4日『八潮の道路陥没、原因は下水管の激しい腐食か 2022年の点検では「ただちに補修の必要はない」と判断』、の記事によると、

「埼玉県八潮市で1月に発生した県道陥没事故で、事故原因を究明する専門家たちによる第三者委員会は、4日、地下10メートルにある県管理の下水管内で発生した流下水素が管を腐食させ、土砂が流入して陥没を引き起こしたとする中間報告をまとめた。(中略)事故後に回収した現場近くの下水管に鉄筋がむき出しになるほど激しい腐食が確認された。最初の陥没が下水管の真上で起き、穴の深さ約5mより下に他の埋設物がなかったことから、下水管が原因と判断した。陥没に至った経緯について複数のパターンを検討。腐食でできた下水管の小さなすき間に土砂が流入し、地中に生じた空洞が時間をかけて大きくなった可能性が高いとしている。下流の下水処理場に流れ着いた土砂の量などの分析から『事故に至る前から土砂が流出した可能性が高い』との見方も示した。(後略)」

戦後80年の中で、構築してきた日本のインフラ設備は、今後一斉に老朽化という課題に対処していかねばならなくなっている。老朽化問題を抱えるインフラ設備は、広範囲にわたる上、ひとたび不具合がでて、使えなくなると、市民生活に多大な影響を及ぼす。八潮市の道路陥没事故は、下水管の老朽化問題だけでなく、日本の高度成長期(1950年後半~1970年前半)に建設されたインフラ設備全体が建設の時代を過ぎ、設備更新・修理の維持管理の時代に入っていることを教えている。更新施設投資の増大、加えて、人口減による料金収入の減少がある。上下水道施設の持続可能な対処は、これまでのように地方行政だけで対処することは難しいだろう、と思う。

*↓PDF詳細は、こちらから見てください