「桐の会(ポロウニア・クラブ)」会報 環境学習:E10 2025年9月度 「化学物質の環境リスク:ミクロからナノの世界へ」

公開日:2025年09月15日 最終更新日:2025年09月17日

■桐の会 会報 :「環境学習会 2025年9月度」

E10「化学物質の環境リスク:ミクロからナノの世界へ」 September 15 ,2025

(FSI海洋プラスチック研究『Columns & Report』、国際環境研究所『日本各地におけるタイヤ由来マイクロプラスチックによる汚染状況の解明』、廃棄物資源循環学会誌『タイヤ摩耗粉じんの環境や人体に与える影響に関する調査研究』を元に作成)

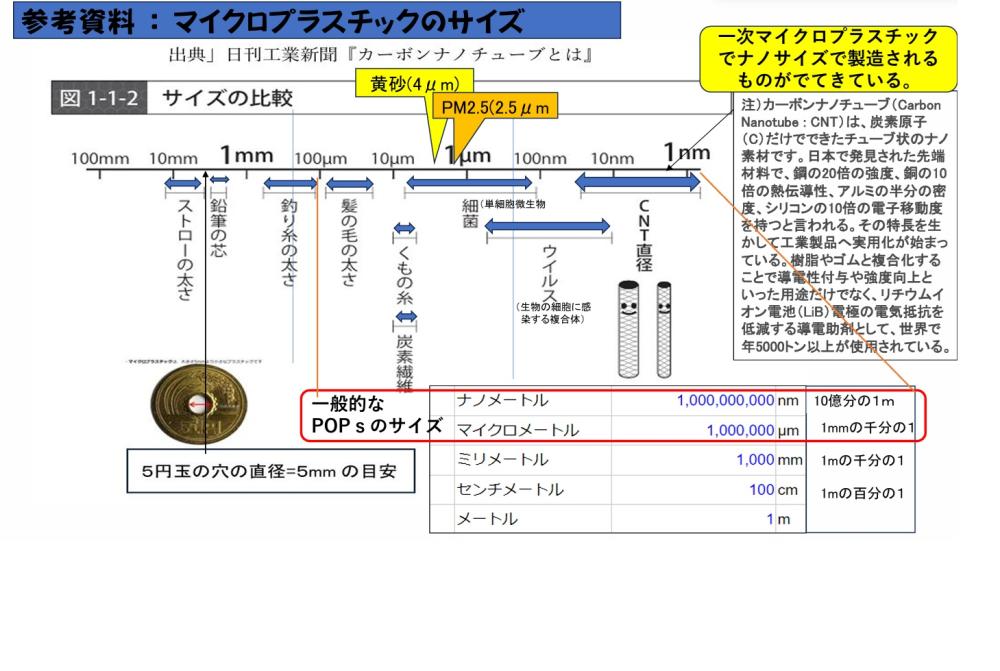

近年、化学物資の環境問題はナノの世界になっている。1nm(ナノメートル)は10億分の1mと微細、化粧品や光触媒に用いられるナノ二酸化チタン、抗菌作用をもつ銀ナノ粒子、食品中の白金ナノコロイド粒子、プリンタートナーや自動車タイヤのカーボンブラックナノ粒子等の工業ナノ材料等である。自動車の環境問題は、排気ガス規制が主流で合成タイヤの摩耗については話題になっていなかった。2020年米国カリフォルニア大学バークレー校のエドワード・コロジェイド氏らが発表した論文で西海岸に生息するギンザケが、「6PPDキノン」という化学物質を取り込んでいることを特定した。この研究発表で、タイヤやブレーキから放出される粒子によるマイクロプラスチック汚染に関する研究が活発化した。日本では、国立環境研究所、産業技術総合研究所、愛媛大学研究チーム(以下「本研究チーム」という)が北海道から沖縄まで11都道府県36地点(沿岸/海岸/湖沼)において堆積物中のタイヤ由来MPs(マイクロプラスチック)の濃度を調べたところ、多くの地点(32地点)でタイヤ由来のMPsが検出された。日本においてはMPsの流出量は約1.1~2.4万トン/年あり、このうちタイヤ由来は、24%~85%を占めると見積もられる。こうしたことからタイヤ由来のMPsによる環境汚染は進んでいると考えられている。化学物質は使用された後、環境中で変性し、毒性をもつ可能性もある。環境汚染の包括的な継続調査は不可欠だ。現在、化学物質は私たちの生活の身の回り品のあらゆるものに使われている。これらを、「安全」と思って利用していた化学物質が、研究によって「環境に悪影響がある」、と後で判明したり、排出された化学物質が環境中で変成し、「毒性を持つ物質」に変わる、という「環境リスク」がある。地球環境は大規模な循環システムで成り立っている。大気中や土壌・海洋の物質を生き物が利用し、生き物は死ぬと大気中や土壌・海洋に戻る、という太古からの地球の自然循環システムである。地球は何千万年・何億年という長い年月をかけて「炭素」が主成分になっている石炭や石油を作った。それを人間が大量に掘り出し、燃やし、地中にとどまっていた「炭素」を18世紀後半の産業革命以降、大量に放出してきた。人間の経済活動は、いまや、地球の「炭素」の自然循環システムを超えるようになり、大気中の二酸化炭素が増え続けている。これが温暖化の原因になっている。加えて、人間が作り出した化学物質は自然分解をしない、環境に排出された化学物質は、地球上にゴミとして溜まり続ける問題を起こしている。温暖化問題に加え、人間が科学の力で作り出したミクロやナノサイズの目に見えない化学物質汚染が地球の自然循環システムや人間を含む動植物に将来悪影響を起こす懸念がある。私たちは、今、これまでに経験していない新しい環境問題に直面しているのだと思う。環境問題に目を向け、正しい知識を学び続け、正しく恐れなければいけない。

*↓PDF詳細は、こちらから見てください